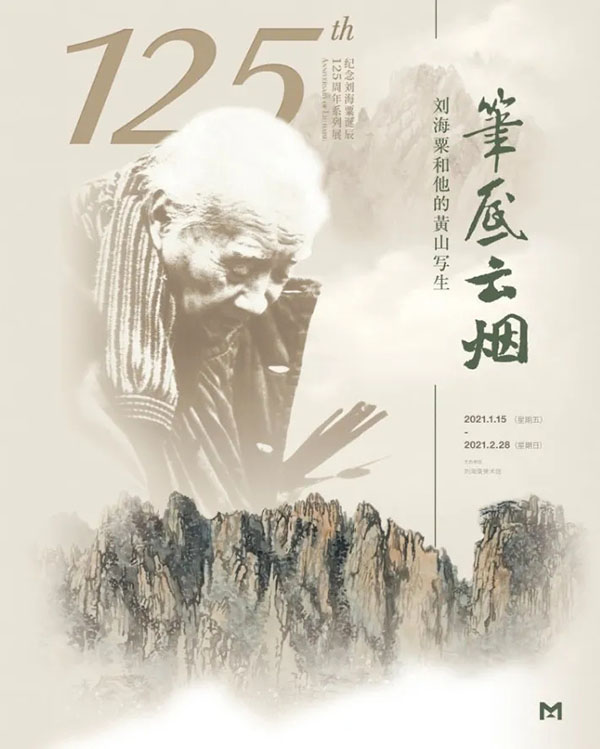

十上黄山又穿美国峡谷:纪念刘海粟诞辰125周年系列展

为纪念刘海粟先生诞辰125周年,近日,“笔底云烟——刘海粟和他的黄山写生”和“黄山归来再登顶——刘海粟美国科罗拉多大峡谷写生纪实文献展”两大特展在上海刘海粟美术馆同时对外展出。展览呈现了从1918年到1988年,刘海粟“十上黄山”,以及1990年,95岁的刘海粟赴美国亚利桑那州科罗拉多大峡谷作画的诸多作品与史料。展览以写生为切入点,展示并反思了百年前的“美术革命”和“新文化运动”,以及刘海粟在美术教育道路上的探索和开放性思维,以及立足中国艺术精神的写意畅神,给当下的美术教育与创作提供了诸多思考之处。

刘海粟(1896—1994),江苏常州人。现代杰出画家、美术教育家。早年习油画,苍古沉雄。兼作国画,线条有钢筋铁骨之力。后潜心于泼墨法,笔飞墨舞,气魄过人。晚年运用泼彩法,色彩绚丽,气格雄浑。与乌始光、张聿光创办上海图画美术院(后改为上海美术专科学校),冲破封建势力,首创男女同校,并采用人体模特和旅行写生。历任上海美术专科学校校长、南京艺术学院一级教授、院长、名誉院长,上海美术家协会名誉主席,中国美术家协会顾问。英国剑桥国际传略中心授予“杰出成就奖”。意大利欧洲学院授予“欧洲棕榈金奖”。

1912年11月,刘海粟与乌始光、张聿光创办上海图画美术院(上海美术专科学校),在教学过程中,一直非常重视写生,并引导学生进行各项写生活动,以研究客观世界,静物、石膏像、人物、人体、风景和工厂,如今有不少照片记录下美专学生户外写生课程。

上海美专杭州旅行写生

1918年4月,首次“旅行写生”课由刘海粟带队,率两班学生15人,奔赴杭州西湖,归来后举办旅行写生成绩展,出品200余幅,参观者络绎不绝,影响深远。此一年两次的“旅行写生”被写入上海美专的课程制度中。一直到1948年春,刘海粟还和其他老师一起率高年级学生去杭州进行油画写生。如今艺术院校下乡写生的课程即源于上海美专。

上海美专杭州旅行写生

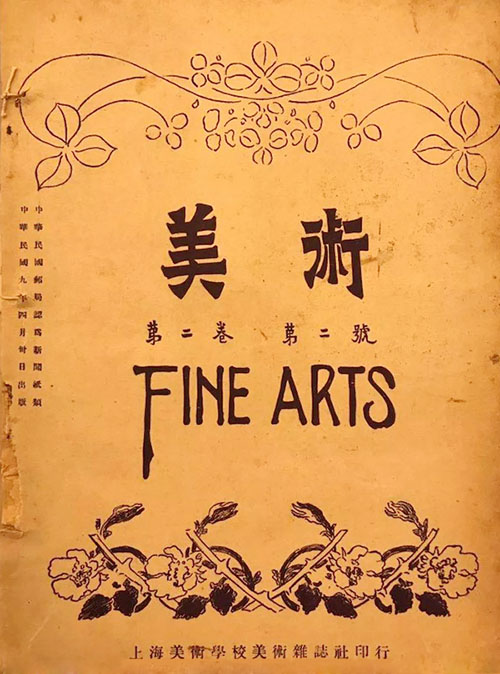

从1918年至1922年,上海美术学校一共出版了以“上海美术学校美术杂志社”发行的《美术》杂志三卷,共八号。其中,记录了1920年、1921年以及1922年三次外出在江南地区的写生情况。

《美术杂志》 第二卷第二号(1920年4月)封面

本次展览现场特别呈现了刘海粟为上海美专函授部撰写的特别讲义《写生新说》,这套1918年至1919年结集出版的讲义分为“野外写生之准备”、“检定写生之地点”、“户外写生之画法”、“画幅之结构”、“调子之团终”、“色彩与感觉”、“写生放大”等多册。从封面大致可知,这是一套告诉学生如何筹备户外写生,到如何最终将写生稿放大为绘画创作的教程。

刘海粟为上海美专函授部撰写的特别讲义:《写生新说》

刘海粟的黄山写生和绘画创作是中国近现代美术史上一个重要的艺术现象。刘海粟一生最爱黄山,一生最重要的作品也多以黄山为题材,可以说黄山是其艺术的源泉。

“笔底云烟——刘海粟和他的黄山写生”展览现场

从1918年第一次跋涉黄山到1988年第十次登临黄岳,跨度达70年之久,几乎包括了刘海粟一生的艺术实践活动。其70年来十上黄山的壮举,打破了历代画家的登临纪录,并开启了近现代以黄山绘画为代表的中国气象。而他以黄山为题材创作的作品,包括速写、素描、油画、国画,总量蔚为壮观。他在十次登临中体现出来的不断攀援、不断超越的品格精神,更可令人敬佩。特别是入耄耋之年后,刘海粟以老迈的身躯,矍铄的精神连续四次上黄山写生,轰动海内外。此时,黄山已成为了刘海粟逆势攀登,傲立不屈,峻极陡峭的心理景观。刘海粟的艺术人生也在奇峻幻变的黄山写生中,在浓郁瑰丽的泼墨泼彩中达到顶峰。

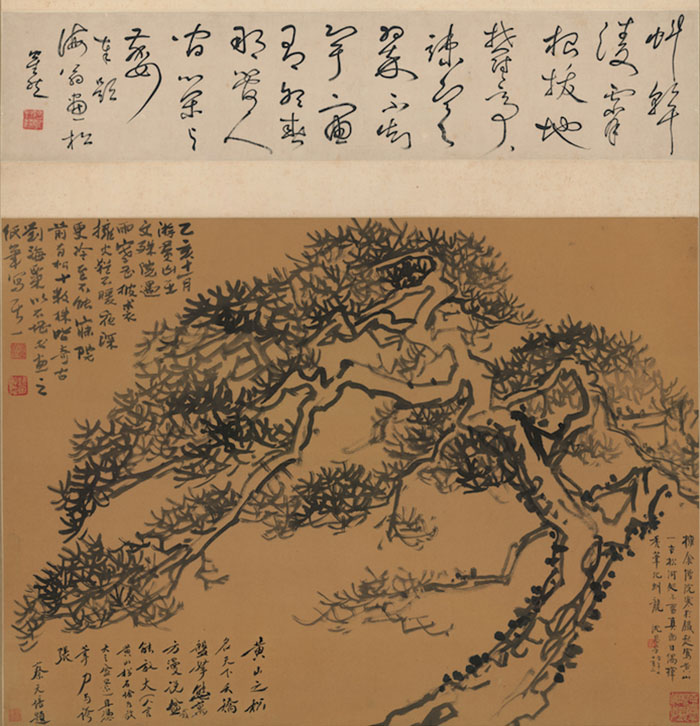

刘海粟《古松图》纸本墨笔 1935年

这是刘海粟第三次登黄山所绘,也是目前已知最早的刘海粟关于黄山作品。在题跋中,刘海粟记录了1935年11月,游黄山时在文殊院遇雨,加衣、烤火依旧不能寐,以“不堪书画之纸笔”写生院前奇古松树的情形。画幅左下有蔡元培题跋,赞美刘海粟画黄山松的笔力,其中亦可见刘海粟与蔡元培、康有为的联系。

1954年秋,刘海粟第六次登临黄山,在散花坞和玉屏楼住了三个多月。他一手拿毛笔,一手拿油画笔,将黄山的奇松、怪石、云海、飞瀑、泉潭尽收笔下。

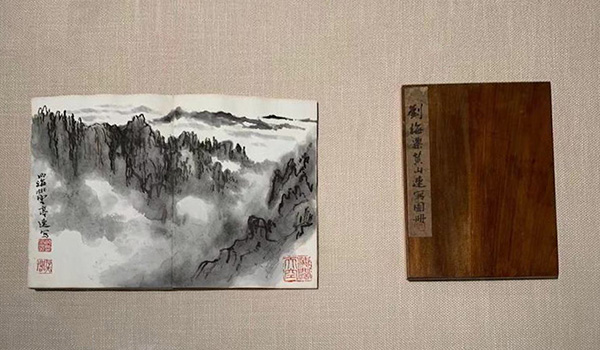

刘海粟《黄山速写册》,1954年 展览现场

但此后至1979年,25年中刘海粟未曾到访黄山,期间他经历了两次中风和“文革”的浩劫。但只要手能动弹,刘海粟就没有放下画笔。他埋头作画、写字,苦练基本功,并且思考如何在艺术上闯出新路,并凭着六上黄山所积累的素材,忆写黄山。

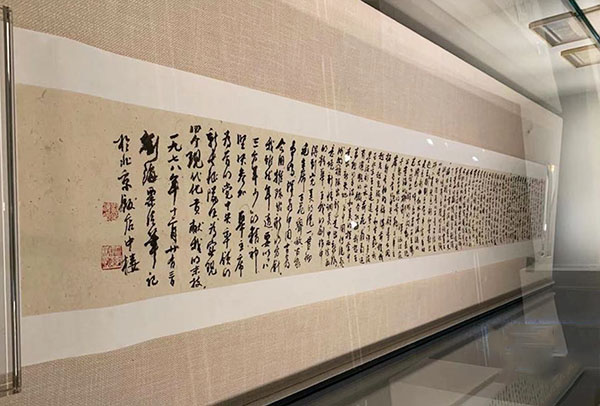

《刘海粟黄山纪游》自序

黄山为天下绝秀,其幽深怪险,巉刻妙丽,朝夕变幻,出人意表。虽善绘,妙处不传也。昔人曰:“到此方知。”又曰:“岂有此理。”又曰:“不可思议。”得此十二字,千万篇游记可炬也。黄山为中国画家必游之地,在中国山水画中形成了“黄山画派”。梅清、渐江、石涛均以画黄山著名。

我爱黄山,六上黄山,画了大量黄山写生。油画、国画、有泼墨、有泼彩、有白描。此册黄山图,游览诸峰,随手写景,不勤落寻常。有的以线条为主,用干湿不定、深淡不同的墨色,勾勒岩石纹理、峰峦结构,表现黄山的地质形貌。有的用墨色的浓淡,使云霞在奇峰松海中飘动。黄海奇景,通过我的感受,通过我的心灵深处,表达我对黄山的深厚感情。入黄山而又出黄山,我的黄山画中,有许多自己的影子。我刻了一石印,曰:“昔日黄山是我师,今日我是黄山友。”这不但说明我画黄山的过程,而且也说明了黄山在我艺术道路中的重要。我和黄山从师生关系,变成了密友关系,我对黄山的感情越来越深了。在北京画的泼彩黄山天海,用复杂的笔调,画出阔大的境界,色度明度很强,以浓郁深厚的石青、石绿、朱砂入画,使色彩和墨对照起来,色感更觉丰富。有时是色彩和水墨淋漓的大泼色,峰峦岩石在阳光下发出耀眼的闪动,表现出黄山的峻拔雄伟,浑涵汪茫,千态万状的奇观。

我在北京和大连画了许多泼墨、泼彩山水、荷花、葡萄,还有浓艳的铁骨红梅,我想在表现的手法和美的探索中走出新天地,为中国伟统艺术的推陈出新走出新路。我虽然年迈,要以“八三方年少”的精神,为实现四个现代化贡献我的末技。

一九七八年十二月十三日信笔记于北京饭店中楼

刘海粟在这篇自序中讲述了自己对黄山的情感,以及六上黄山之时,如何以随手写景、或以线条或以水墨的方式速写黄山之景。这篇自序也在此次展览中展出。

《刘海粟黄山纪游》展览现场

在写生中,刘海粟体会到不能照搬照抄,而是要表现自己的感受、思想和性格,注重中国艺术的固有特点,这是提高创作思想。读刘海粟的展览自序,看其写生作品,再观其黄山创作,能看到其写生与创作一脉相承的关系。正如,其在“笔底云烟——刘海粟和他的黄山写生”展览自序中所说,“入黄山而又出黄山,我的黄山画中,有许多自己的影子。”

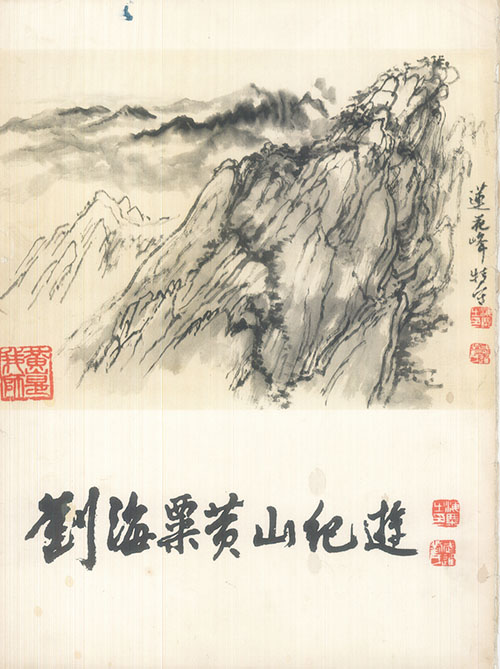

1979年,人民美术出版社出版了一册大开本的《刘海粟黄山纪游》,其中收入了一册14页刘海粟速写图册。这是改革开放后,出版的首本刘海粟作品集,收录的是他1954年黄山写生作品。

1979年,人民美术出版社《刘海粟黄山纪游》封面

刘海粟再上黄山是20世纪80年代。1980年,他第七次登黄山;翌年,又一次登上黄山。他创作了大量泼墨、泼彩黄山图。与过去作品相比,此时的作品中主观成分明显增多,注重精神描写与气韵的表达;手法上以“骨法用笔”的中锋线条构建骨骼,用墨或彩泼洒晕染以助韵,兴会所作常常笔墨酣畅,气势夺人,可谓“墨气淋漓幛犹湿”、“笔所未到气已吞”。

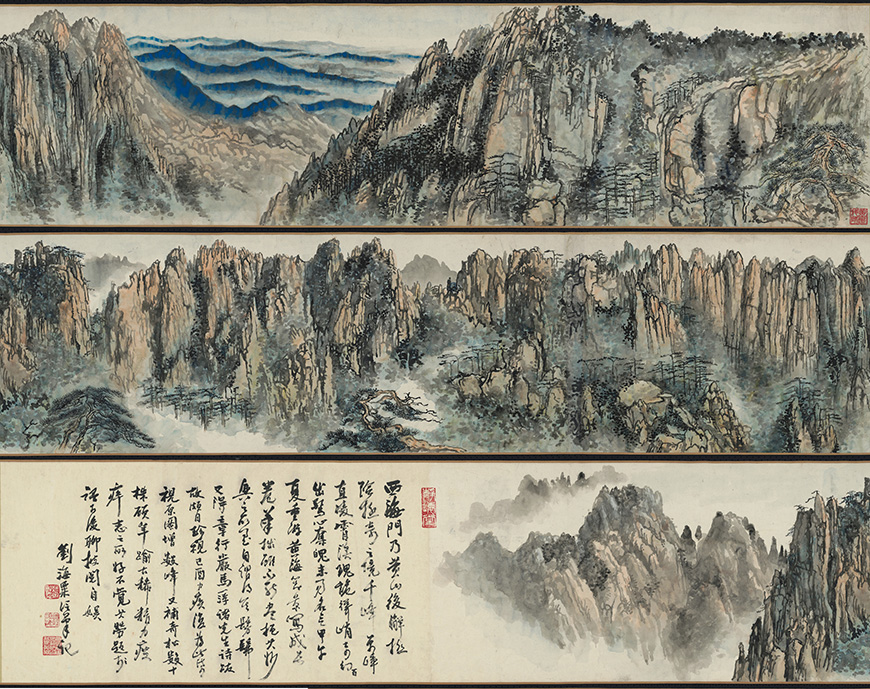

刘海粟《黄山西海门图卷》 1981年作

1982年,刘海粟九上黄山。此时的他已年近九十,然而,他却从不服老,创作了大量的国画、油画作品,并画中常题“年方八七”,表示自己还年轻,正好用功。

1988年7月,刘海粟第十次登上黄山,实现了他十上黄山的夙愿,也完成了他一生艺术探索的历程,攀登上了艺术的“天都峰”。在十上黄山的近二个月的时间里,刘海粟到处写生,作画不辍,每每被黄山瞬息万变的云海奇观所激动:“我爱黄山,画天都峰都画了好多年,它变之又变,一天变几十次,无穷的变化……我每次来,每次都有新的认识,有画不完的画。”

1988年,刘海粟第十次登临黄山并写生创作

黄山云海的奇幻变化给了刘海粟艺术的灵感,其以“不息的变动”创造了无限的新黄山;十上黄山,每创新意,实现了艺术与思想境界的跃进并与自然浑沦为一片化机。刘海粟的创造精神与黄山的自然风貌相契合,已融为一体。

本次展览展出了刘海粟《黄山云海奇观册页》与《黄山图册页》及黄山主题绘画作品30余件,还包括海老黄山写生的场景资料、九上黄山的艺术视频及他《黄山谈艺录》文摘等。这些是贯穿刘海粟整个艺术生涯的重要艺术成果,对中国近现代美术史的艺术创作产生了深远的影响。

刘海粟 国画写生《黄海奇观》册页

展览现场,还将刘海粟黄山作品,以新的视角重新组合展示,其中油画《黄山温泉》(1954)、中国画《玉涧温泉》(1980)、《白龙潭》(1982)、《黄山青龙潭》(1980)四件描绘黄山之水的图并置,对应观看,呈现了刘海粟不同时期西画和中国画创作对类似景物的描绘和观察方法的异同、同为中国画作品表现方式的异同、书法用笔如何体现在绘画作品中、中西绘画又如何在画家笔下互鉴融合……反映了刘海粟在努力更新现代绘画语言,不断寻觅新的表现对象拓展中国画题材疆域上所作出的努力。

展览现场 左:刘海粟油画《黄山温泉》(1954);右:中国画《玉涧温泉》(1980)

本次展览中还展出了不少油画作品。刘海粟的油画虽然看似取法西方绘画,却融入和突破中国笔墨技法。对照同年写生册页,可以发现刘海粟将东方线的艺术融入西方艺术的块面之中;以中国山水画中烟云的表现手法转化为油画语言;其中既有印象派的影子,又可见中国传统的“写法”、“积墨”。

展览现场

刘海粟《黄山散花坞云海》,72 x 92cm,1954

这些融汇与创新的基础是“师自然、师古人”,刘海粟受石涛、八大山人画风影响颇深,又学习和研究了西方从文艺复兴到现代的绘画艺术,对莫奈、梵高等人的体会与心得尤深。而展览中两件1975年创作的立轴山水,看似仿董其昌笔意,也融入了西方印象派的色彩。

展览现场

刘海粟早在三十年代就曾进行过泼墨山水的创作,但同泼彩结合起来,有意识进行绘画创作的实验时,则是五十年代以后的事情了。五十年代,刘海粟曾在一个收藏家那里看到四幅董其昌临摹张僧繇的没骨青绿山水,设色奇古,使他非常吃惊,于是一临再临。此后刘海粟逐渐有意识地进行泼墨泼彩绘画的创作。经过二十余年的摸索和实验,到七十年代,刘海粟已经探索出较为熟练的泼墨泼彩绘画方式,其以泼墨泼彩的黄山开启了20世纪山水画写意重彩的新篇章。

刘海粟晚年的泼墨泼彩绘画,多从黄山写生中得来。如他记载自己的一次黄山写生经历:“深秋,我来到光明顶气象站,想画天都与莲花的背影……突然一阵旋风把雾幕撕开,天都莲花雄姿矗立,英姿非凡,云间几缕残阳光照,把火一样红漆涂在山上,背阴处铁青的巨石出现紫绛色,树林的绿色块面上晕着鹅黄……我画了一张泼彩。”刘海粟捕捉到黄山的大美、壮美的境象,将其作为绘画的表现对象,于雄奇幽深的境象中蕴涵着自己对世界的深刻感受。早晨、落日的情景、雨雾晦明、阴云密布而亮光突然照射的情景,晴日下空气跃动的情云烟飞动、变灭情景、霁散云收情景以及红云、青烟、紫霞、流霞、紫雾、阴影、飞光、流光、云光、团光、水光、湿光、流光、清光等种种流动的物象,青嶂、碧峰、紫树等静谧挺立的万千物象,都成为他关注的对象,在大自然瞬息万变的境象中发现包孕的大美境象,营造出烟云吞吐、迷茫空蒙的艺术世界。

刘海粟,《白龙潭》,50.6cm x 95.5cm, 1982

刘海粟的泼墨泼彩绘画具有强烈的光色效果,他对塞尚、梵高、高更、雷诺阿、莫奈乃至野兽派马蒂斯等西方现代画家的绘画成分都有所吸收,用到泼墨泼彩上来,用色大胆概括,创造出斑驳陆离、绮丽幽深的光色效果。他的泼墨泼彩是对自然物象的高度抽象,空气和光影,也在画家的笔下得到幻化,有着极为强烈的真实感。

刘海粟的泼墨泼彩不仅有强烈的光色效果,更有高度写意化的笔墨语言。他始终注重意境和笔墨的高质要求,注重骨法用笔与随类赋采的两向融合,把青绿山水与水墨写意结合起来,把用线造型及泼墨泼彩的表现性因素结合起来,构线为骨,泼墨泼彩。他的笔墨首先是为造型服务的,然后才具有独立审美意义的内容,他的笔墨往往通过山石树木等具体的物象而呈现出来的深邃内容,如果离开具体的情境和物象,离开写生对象,刘海粟的泼墨泼彩中笔墨独立的审美内容便无从谈起,这是他最为主要的绘画特征之一,蕴涵了东西方绘画的构成要素。

从1918到1988年,“十上黄山”贯穿了刘海粟的艺术生涯,对景写生则是“十上黄山”重要的创作方式,从某种意义是上说,写生也对中国近现代美术史的艺术创作产生了深远影响。

治白话文学史,不能无胡适、陈独秀;治新文学史,不能无鲁迅;治新电影史,不能无夏衍;治新美术史,不能无刘海粟。——柯灵

黄山归来,又上科罗拉多大峡谷

在看完“刘海粟和他的黄山写生”后再看美国写生,能看出其一脉相承的艺术理念。

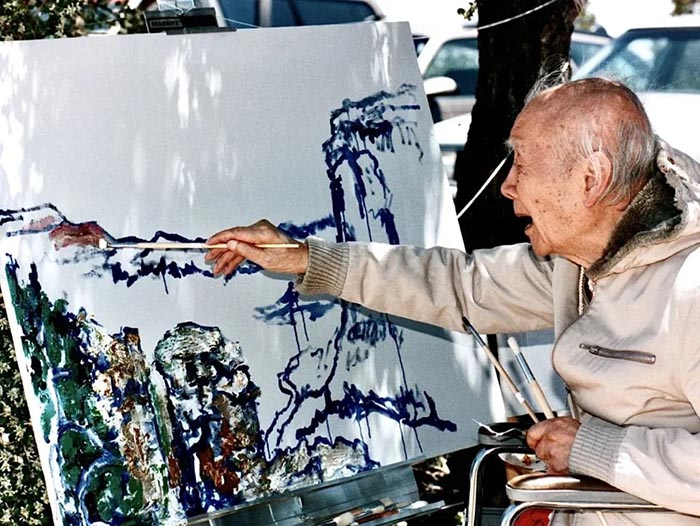

1989年,刘海粟首次访美。一年之后(1990年4月),95岁的刘海粟再次赴美,并至亚利桑那州科罗拉多大峡谷写生。刘海粟在大峡谷待了3个日夜,创作了两幅油画和一幅国画作品。

从海外华人张善利先生无偿捐献给刘海粟美术馆的一手照片和影像资料中可以看到,95岁的刘海粟在写生前去画材店准备、乘小飞机换汽车进入大峡谷、在大峡谷公园与小松鼠互动,以及对景写生的两幅油画和一幅国画作品……

刘海粟在科罗拉多大峡谷创作

“黄山归来再登顶——刘海粟美国科罗拉多大峡谷写生纪实文献展”便是以张善利先生的捐献为引,通过影像和文献的方式,揭开刘海粟在美国及大峡谷的足迹。

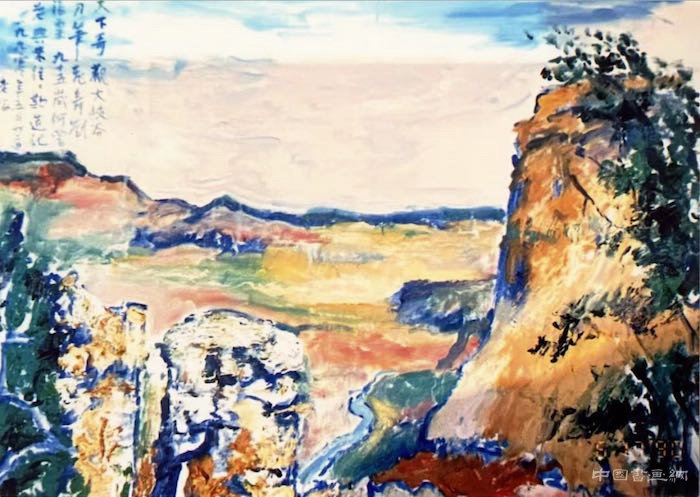

刘海粟《大峡谷》油画 1990年

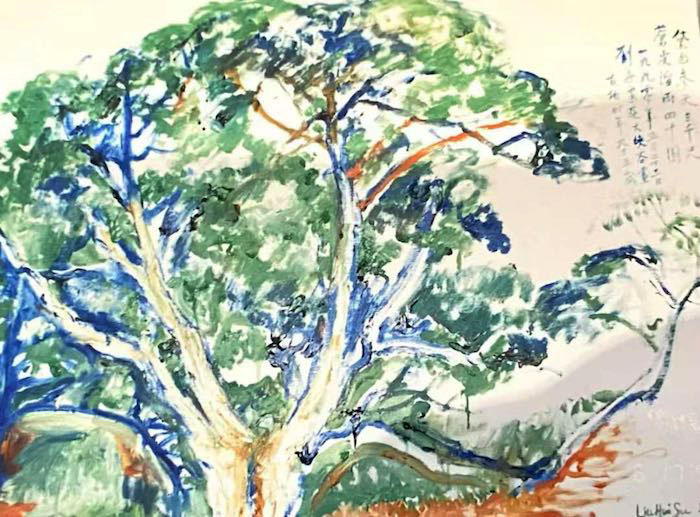

1990年5月22日,刘海粟与夫人夏伊乔共同游览美国科罗拉多大峡谷,并在大峡谷写生,创作了第一幅油画《大峡谷》,历时两个多小时完成。1990年5月23日,刘海粟在大峡谷写生作第二幅油画《古柏》。

油画《古柏》创作过程

在现在看来并不清晰、1990年代用家用DV拍摄的视频中,海老虽然有时以轮椅代步,但写生时,依旧精神矍铄,出笔果断。尤其是《古柏》一件在油画的笔触和涂抹中,书写性依旧透显。

据顾龙回忆(发表于《新民周刊》2020年11月17日),刘海粟,在古塔不远处,看到一棵脱了皮显得枯干的老柏树,却爆出满枝新绿,在阳光下的照耀下显现生机勃勃。其喜出望外,惊呼:“奇迹!奇迹!这真是生命的奇迹!我要把这棵古柏画下来。”

视频和图片还原了刘海粟在科罗拉多大峡谷进行写生创作的三天,也生动地呈现了这位95岁老人对艺术的感悟和长期持续的探索之心。

刘海粟《古柏》油画 1990年

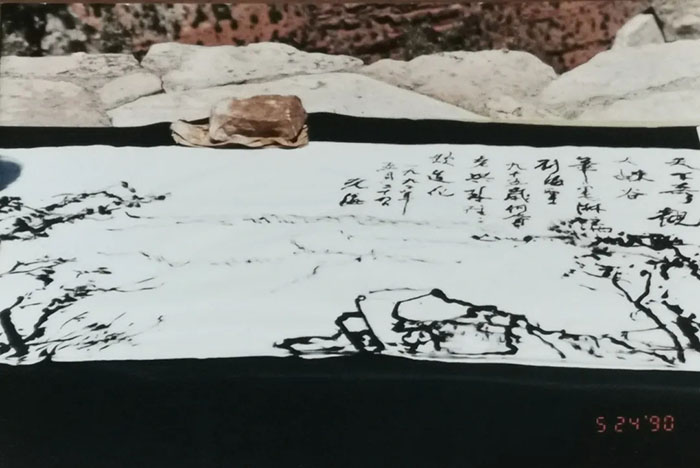

1990年5月24日,刘海粟在大峡谷对景写生第三天,创作了第一幅也是唯一的一幅中国画。与油画使用画架、坐着作画不同;中国画创作则是铺纸、站立挥毫,以毛笔写就美国之山。

刘海粟在科罗拉多大峡谷的第三天画中国画

二十世纪20和30年代,刘海粟两次东渡日本,两次欧游,考察美术与各国著名艺术家交游论艺。在学习西方油画的同时,也将中国艺术推广到欧洲。近70年后,经历了“十上黄山”和生活的累积,在融汇中西后,刘海粟以更阔大的境界,遵从自己的感受,表达自然的千变万化,把“‘意境’化进自己的笔墨中去”。刘海粟立足中国艺术精神的写意畅神及其在美术教育道路上的探索和开放性思维,给当下的美术教育与创作提供了诸多思考。

(部分图片来自网络,侵删)

-

2021-12-11

走近真实的傅山:傅山的生平、思想与学术展

近日,“霜满龛红——傅山的生平、思想与学术展”在山西博物

-

2021-12-11

“家在黄山白岳之间:渐江书画艺术展”亮相

近…

-

2021-12-11

“美在耕耘:中国美术馆2021新年大展”

2020年是极…

-

2021-12-11

十上黄山又穿美国峡谷:纪念刘海粟诞辰12

为纪念刘海粟先…

-

2021-12-11

“南张北溥:张大千溥心畬早期书画特展”在

中国近现代画坛群…